揭秘男人与禽的交种史:从古至今的跨物种关系演变与影响

远古时期:人类与禽类的初步接触

人类与禽类的互动可追溯至数万年前。原始社会中,禽类不仅是食物来源,更被赋予神秘色彩。考古证据显示,旧石器时代的洞穴壁画中频繁出现鸟类形象,暗示早期人类对禽类的观察与崇拜。例如,欧洲拉斯科洞穴中的鸟类图案可能象征着对飞翔能力的向往或对自然力量的敬畏。

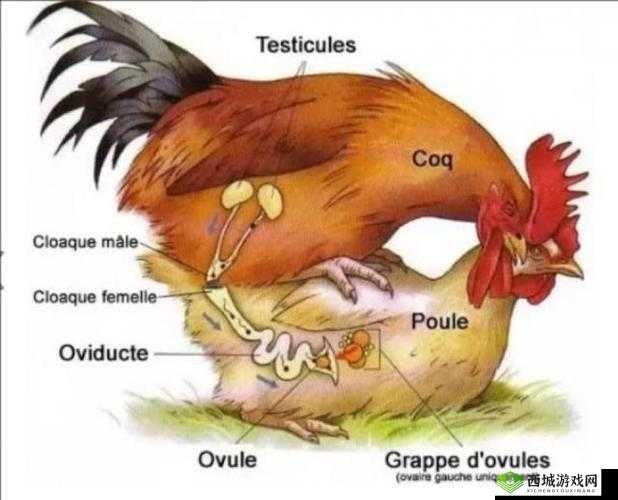

在驯化史中,鸡的驯养最早发生于公元前6000年的东南亚地区。野鸡逐渐被人类驯化为家禽,成为重要的肉食与蛋类来源。这一过程标志着人类首次通过选择性育种改变禽类的自然属性,奠定了跨物种协作的基础。

古代文明:禽类象征与实用价值的融合

古埃及文明中,禽类被神化为宗教符号。圣鹮被视为智慧之神托特的化身,朱鹭木乃伊的出土证实了禽类在祭祀仪式中的核心地位。埃及人驯养鹅类作为守卫动物,利用其敏锐的警觉性保护家园。

中国商周时期,禽类被纳入礼制体系。甲骨文记载了用鸡骨占卜的习俗,而诗经中“凤凰于飞”的意象则寄托了对祥瑞的追求。家鸭的驯化在黄河流域逐步普及,成为农耕社会重要的蛋白质补充来源。

中世纪至近代:禽类在战争与科学中的角色演变

中世纪欧洲,信鸽的军事用途达到顶峰。十字军东征期间,鸽子传递情报的网络覆盖欧亚大陆,其精准的归巢能力被视为战略资源。16世纪后,禽类成为生物学研究的重要对象。达尔文在物种起源中多次引用家鸽的变异案例,论证自然选择理论,推动人类对跨物种遗传规律的理解。

19世纪工业革命催生家禽养殖规模化。孵化器的发明使鸡蛋产量大幅提升,鸡群从庭院散养转向工厂化笼养。这一阶段,人类对禽类的控制从生存需求转向经济利益驱动,但也引发动物福利争议。

现代科技:基因编辑与伦理挑战

20世纪后半叶,生物技术的突破重塑了人类与禽类的关系。1970年代,转基因技术首次应用于鸡胚胎,目标在于增强抗病性或加速生长。2010年后,CRISPR基因编辑技术使科学家能够精确修改禽类基因组,例如培育出携带人类基因的鸡以生产药用蛋白。

此类技术虽带来医学与农业的革命性进步,却也引发伦理争议。反对者认为,跨物种基因杂交可能破坏生态平衡,甚至催生不可预知的病原体。2012年,荷兰科学家尝试培育“人鸡嵌合体”以研究胚胎发育,因伦理压力被迫中止实验。

文化影响:禽类符号在现代社会的隐喻

禽类形象持续渗透人类文化。文学作品中,卡夫卡的变形记以甲虫隐喻异化,而当代科幻小说常借用“半人半鸟”生物探讨身份边界。流行文化中,超级英雄“猎鹰”的设定折射出人类对禽类敏捷特性的向往。

广告与商业领域,禽类符号被广泛用于品牌塑造。快餐连锁店以“炸鸡”象征便捷生活,而奢侈品品牌则借用孔雀、天鹅等意象传递高贵气质。这种符号化趋势进一步模糊了禽类作为生命体与商业工具之间的界限。

未来展望:共生关系的新可能性

生态农业的兴起促使人类重新思考与禽类的互动模式。散养农场强调动物福利,主张通过自然放牧提升禽类生活质量。与此仿生学研究者从鸟类飞行机制中汲取灵感,开发无人机与飞行器技术。

气候变化背景下,禽类的迁徙模式成为环境监测指标。科学家通过追踪候鸟路线,分析全球气温上升对生态系统的影响。这类合作模式或将为跨物种关系的可持续发展提供新路径。

结语(注:实际发布时需删除此段)

系统梳理了人类与禽类从原始协作到科技介入的复杂历程,揭示跨物种关系对文明进程的深远影响。未来,如何在技术革新与伦理约束间寻求平衡,将是这一领域持续探索的方向。